【双创学者】数智赋能电子信息类双创实践课程建设——北京邮电大学信息与通信工程学院张佳鑫教授

IEEAC

数智赋能电子信息类双创实践课程建设

——北京邮电大学

信息与通信工程学院张佳鑫教授

2025年9月

创新创业教育要做“点亮人的教育”,唤醒学生的主人翁意识和创造精神。通过营造“人在情境中”的真实场域,让学生能在真学、真干中坚定“心有大我、至诚报国”的信念,塑造“工程师改变世界”的笃定,感受自身成长与祖国发展同频共振的快乐。

张佳鑫,男,中共党员、北京邮电大学信息与通信工程长聘副教授、博士生导师,任叶培大创新创业学院副院长(挂职)、信息与通信工程学院数智教育中心副主任。牵头和参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、北京市自然科学基金等项目10余项,近年来发表国内外高水平论文30余篇,授权发明专利13项、出版学术专著5部,荣获IEEE WCSP 10-Year Anniversary Award、麒麟科学技术奖。主讲《通信系统建模与仿真》、《社会创新与社会创业(双创)》等课程,获评教育部供需对接就业育人项目优秀案例、2015-2024年深化高校创新创业教育改革优秀成果全国一等奖、全国高等学校电子信息类专业青年教师授课竞赛一等奖、全国电子信息类专业高校教师智慧教学案例竞赛一等奖、全国高等学校青年教师电路、信号与系统、电磁场课程教学竞赛初赛(华北赛区)一等奖、北京邮电大学2024年青年教师教学基本功比赛一等奖等荣誉。指导学生开展“夕阳再晨”“智汇社区”“星耀乡村”“数智创城”等项目,获第五届、第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖、雄安信息技术大赛一等奖(青年创新创意赛冠军)、中国青年志愿服务公益创业赛金奖等奖项三十余项,荣获中国国际大学生创新大赛优秀创新创业导师、北京青年五四奖章、北京市优秀思想政治工作者、第九届北京市优秀青年人才、北京市高校优秀共产党员、北京邮电大学青年教学名师等荣誉。

北京邮电大学重视双创课程建设工作,自2020年起在学校学院指导下,开设了《社会创新与社会创业(双创)》实践课程,打造了“四区融合 三链融合”的课程体系,该课程先后被评为北京邮电大学高新课程、标杆课程、思政示范课程、智慧课程,荣获2015-2024年深化高校创新创业教育改革优秀成果全国一等奖。

习近平总书记指出“建设教育强国,龙头是高等教育”。高校在推进我国教育、科技、人才一体化发展中发挥着先导性、战略性、基础性作用。随着全球新一轮科技革命与产业变革蓬勃兴起,主要发达国家纷纷加强对量子信息科学、先进制造、生物技术、先进通信网络等前沿领域的布局。国家对空天信息、未来网络等电子信息领域科技创新的需求更加急迫,对电子信息领域拔尖创新人才需求更加迫切。

面对新形势、新要求,电子信息类双创实践课程主要面临着参与主体多、组织难度大、领域范畴广、技术应用难的瓶颈,普遍存在着“融而不通”的问题,即实践与理论融合不足,高质量实践基地匮乏;教育与科研融汇不足,优质科研成果反哺教学不畅;案例与情境融通不足,思政浸润失真等问题。

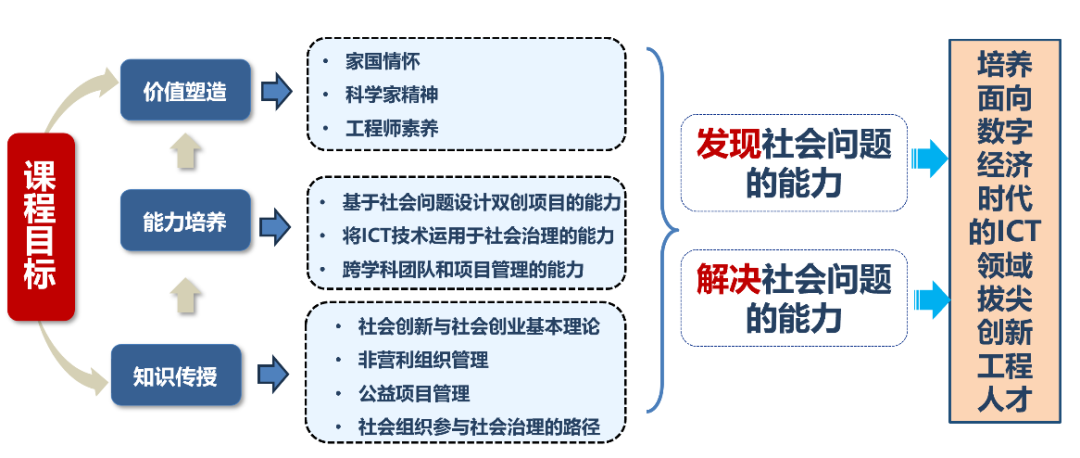

图1:《社会创新与社会创业(双创)》课程目标

因此,该课程依托北京邮电大学信息与通信工程学院“双一流”A+学科和叶培大创新创业学院建设,高水平建设《社会创新与社会创业(双创)》实践课程,建设目标是通过知识传授、能力培养和价值塑造,培养学生发现社会问题、解决社会问题的综合能力,培养面向数字经济时代的信息通信技术(ICT)领域拔尖创新工程人才。

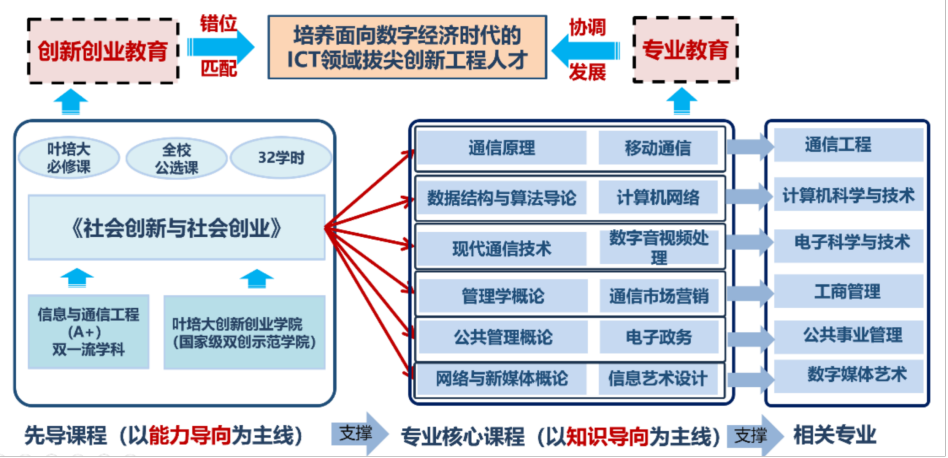

图2:《社会创新与社会创业(双创)》课程定位

本课程的建设依托于信息与通信工程(A+)双一流学科和国家级双创学院“叶培大创新创业学院”,面向全校学生开放。作为专业高阶课程的先导课程,在较低年级开设,与专业核心课程错位匹配、协调发展,课程主要经历了以下四个发展阶段:

(1)萌芽期(2011-2016年):作为创业者,在学生时期发起公益项目“夕阳再晨”公益项目,亲身创办社会组织。

(2)初创期(2017-2019年):作为教育者,开展双创实践教育,带领“夕阳再晨”项目获得2019年“互联网+”大赛全国金奖。

(3)发展期(2020-2021年):基于多年创业实践,对学校的双创教育进行总结、研究和反思,将“金奖”转化为“金课”,创设教学资源,打造符合ICT领域人才培养 需求的双创实践课程。

(4)成熟期(2022年至今):深化教学改革,以北京市教改重点项目为抓手,以北京市创新创业虚拟教研室为依托,推至十余所高校。

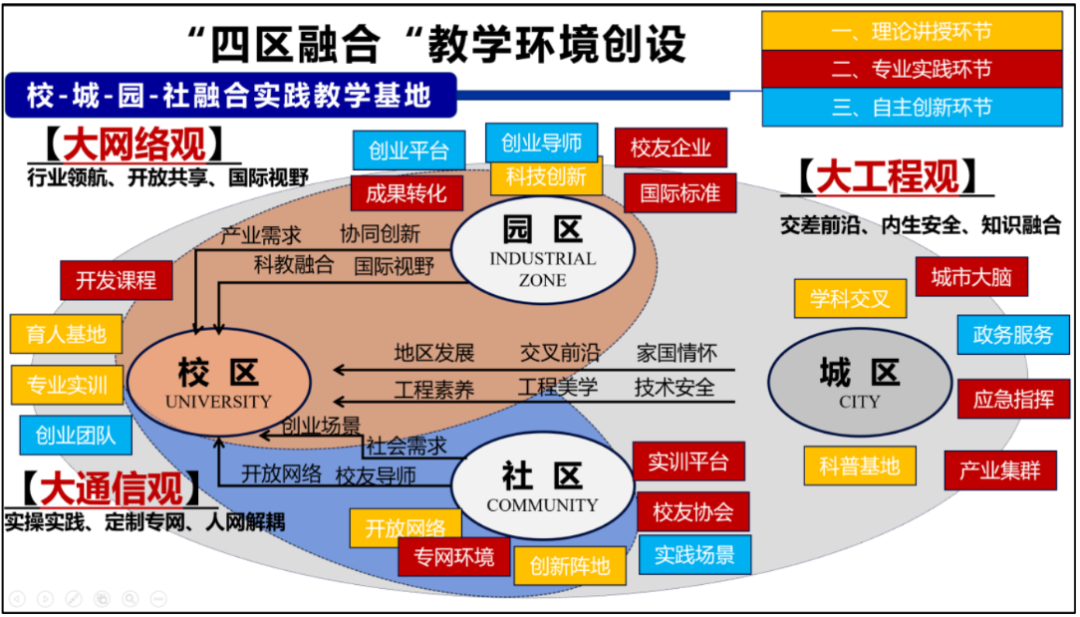

1、创设“校区-园区-社区-城区”融合的双创实践基地

图3:《社会创新与社会创业(双创)》课程教学环境创设情况

校区作为“育人本体”,承载着传授专业知识、培养基本技能的重要任务;园区作为“数智赋能体”,通过引入产业前沿技术和创新资源,以产业需求为牵引、科教融合为手段,实现协同创新,提升学生的国际化视野;社区成为“服务综合体”,提供社会需求、创业场景、校友导师及落地应用的平台;城区作为“融合创新体”,通过与地方经济、文化、科技的深度融合,为学生提供了数智赋能社区治理、带动产业发展的广阔创新空间,培养学生前沿交叉、工程美学及工程素养。

2、“三链交叉”导师全过程参与的“五真贯通”课程模式

课程构建起“公益链”“产业链”“技术链”三类导师库,形成了“三链交叉”的全过程导师协同授课模式,构建起“真需求-真交叉-真环境-真实践-真应用”的贯通培养体系。课程以电子信息类专业双创实践项目为牵引,将创业导论-产品创新设计-平台赋能开发-创新创业实践-创赛评估转化内容相贯通。相关课程实践成果转化为创业大赛项目,和课外实践相贯通,以微观生活圈描根基、社区治理圈添素养、科技社会圈汇专业、国际合作圈增视野,持续培养学生们利用所学专业投身科技创新的价值导向,将“科技进步”与“使命驱动、价值导向”相结合。

3、数智赋能打造“无围墙”的双创实践课程

图4:同学们分组完成算网资源的端到端通联和能力调用

课程建设以数智赋能为特色,以“AI融合式赋能教学”为手段,打造了“无围墙”的创新创业实践课程。依托北京市教改重点课题《北京高校社会创新与社会创业实践研究与平台建设》和北京市高校虚拟教研室“创新创业课程群虚拟教研室”,经过5年多的实践,形成了数智赋能电子信息类专业双创实践课程教学新范式。课程创设了“校区-园区-社区-城区”四区融合实践教学基地,利用5G、算力网络、边缘智能等关键技术,建立起科技企业基地、文化产业基地、社区服务服务基地、乡村振兴基地等20余个,可满足不同双创实践需求和兴趣导向的同学们“人在情境中”的学习和“现场级”的双创实践验证。

同学们在双创实践中厚植家国情怀,系列课程和实践广受学生喜爱,学生自评“达成学习目标”的占比高达93.35%,转化为校级创业等项目30余个(转化率约38%),其中2个项目荣获“互联网+”大赛全国金奖,20余位同学荣获“国家奖学金”保研深造。在北京榜样等导师的“三链交叉”指导下,学生们全员参与了校城融合志愿服务,累计服务居民上万人次,“融”入了社区治理与乡村振兴,从“你和我”变成了“我们”,从“站着看”到“跟着干”,从“旁观者”到“创变者”,相信了知识、行动和创变的力量。学生们开展的智汇项目,也作为中国数智教育的典型案例在G20教育部长级会上得到教育部专题推荐,并代表学校实践育人成果亮相世界慕课大会。

依托课程建设获批的“创新创业课程群虚拟教研室”北京高校虚拟教研室建设试点(课程群教学类),已辐射至十余所高校,并依托课程向电子信息类高校推广“赛创一体”、“以赛促创”的教学理念,荣获第五届、第七届“互联网+”大赛全国金奖以及10余项全国和省部级创新创业大赛奖励,为培养引领未来社会发展的电子信息领域卓越工程人才提供了支撑。